2023 年 1 月 13 日是蔣經國去世 35 週年。去年 1 月 22 日, 蔣經國總統圖書館開幕儀式上,蔡英文總統指出,蔣經國反共保台的立場為「當前台灣人民最大的共識」。此舉在本土 陣營引發不少反彈與批判,顯示蔡總統所指稱的蔣經國歷史定位似乎並非共識。台灣社會應如何本於史實正確評價蔣經國?由於國內外歷史檔案陸續解密,相關的研究才剛開始。本期人本札記,特別邀請研究台灣戰後政治史的歷史學家陳翠蓮教授根據她最新的研究提出對蔣經國的評價。作家胡淑雯,則以女性第一人稱敘事,編織有著類似經驗的內在聲音,回憶在戒嚴高壓統治下成長的存在處境。(馮賢賢/「時事與觀點」主編)

◎陳翠蓮( 臺灣臺北市人,歷史學家,早年曾在《自立晚報》歷任政治組記者、政治組主任、副總編輯。現任國立台灣大學歷史學系教授兼台灣民間真相與和解促進會理事,研究領域為臺灣戰後政治史與臺灣日治政治史)

2021年英國「經濟學人資訊社」(EIU)將台灣名列「完全民主」國家,在167個國家中民主指數排名第8、亞洲第一。2022年「自由之家」也公布台灣為自由國家,在全球210個國家中排名17。台灣民主成就受到國際社會高度肯定。但是,台灣民主從何而來?

1987年台灣解嚴,很多人將此使視為民主化的起點,歌頌宣布解嚴的蔣經國是台灣民主的啟動者。學者吳乃德獨排眾議,指出蔣經國和所有獨裁者一樣摧殘人權,並非民主改革者;蔣經國是在強大的內外壓力下屈服,使得台灣的民主轉型不致出現流血衝突,他最大的貢獻是「移開了阻礙民主的唯一障礙」。

拜民主開放之賜,近年愈來愈多檔案、史料、日記出土,我們終於有機會撥開歷史迷霧,探求台灣民主轉型過程。

一九五O年代以來美國大使館即關注蔣經國,尤其當他從神秘的特務頭子走向台前、擔任行政院副院長後,更是密切觀察。1970年4月美國大使館一份政治報告如此描述:在性格上,蔣經國12年的蘇聯經歷使他不信任任何人、情感上孤立,但樂於與底層大眾接觸,與工農一起生活工作,這使他和國民黨其他領導者很不同。在政治信仰上,蔣經國並不相信共產主義,但他吸收了共黨的組織技能,在青年救國團、政工制度、黨的改造等工作上,都有模仿自蘇聯的影子。儘管蔣經國樂於親近大眾、展現某種民粹主色彩,但他更衷心信仰儒家思想與家父長制威權主義。而蔣經國的權力風格也不似蔣介石,後者具有領袖魅力,蔣經國則沉默寡言、莫測高深、令人畏懼。

美國大使館並預測蔣經國掌權後將務實地從事經濟發展,但同時會更嚴密控制台灣社會、壓縮異議人士空間,使威權統治更加穩固;他會繼續任用台灣人菁英,但不能期待他有意義地增進台灣人的政治參與。

日後看來,美國大使館的觀察相當準確。

蔣經國是儒家信仰者,自認是仁君、行仁政,他物質欲望低、生活簡樸,戮力從公、夙夜匪懈。日記中有許多他與底層大眾接觸的記載,他關心農村的生活改善,不捨榮民弟兄困苦。他巡視鄉間海邊,並真心享受農民、婦人、老兵對他的溫暖致意。親近底層大眾並不是「演」出來的,反而是繁重公務下僅有的快樂時光。

但蔣經國同時是「穿著西裝的帝王」,缺乏現代國家的國民權利、自由民主觀念,並對民主政治遊戲規則十分厭惡。1972年增額立法委員選舉以來黨外人士開始在國會發聲,他質疑「如果說有了立法院就有了民主,那是錯了,但是在今日的政治環境,又不得不予尊重」。1977年五項地方公職選舉,他批評「各種選舉美其名曰民主,或謂為民服務,事實上則為名利而爭也」;「難道只有選舉才算是民主政治?…在今日重利為先的社會中,選舉反而成了勞民傷財之舉,但是又不能不辦」。中壢事件中許信良獲勝,蔣經國視為奇恥大辱,「乃是自從政以來遭受的最大打擊,自知此次失敗包含了極嚴重的不利於黨國的危機」。

這位「現代帝王」的最高使命是守護父親留給他的「黨國」,將一切政治競爭者視為寇讎。中壢事件後,黨外民主運動聲勢上漲,他認為「流氓、地痞、政客,以及不法叛亂份子企圖搗亂之現象日益明顯,且有共匪和台獨做他們的後盾」、「康(寧祥)、黃(信介)、張(俊宏)、林(義雄)之類,被共匪利用,從事破壞搗亂和打擊」。

蔣經國積極護衛黨國,卻面對愈來愈嚴酷的內外考驗。1977年美國政府尋求美中關係正常化,黨外民主運動蒸蒸日上,「往新年看,充滿艱辛險阻,要為黨國爭氣,不得不含淚忍辱、負起重擔,再往上行」。1978年初,得知中央黨部提名為總統候選人,他感到「惶恐無已,乃是以背十字架和跳火坑的心情接受之」。

作為國家最高領導人,當所有黨政部屬都匍匐在他腳下乞求權力,他卻感到無人才可用。他日夜憂思、焦心苦慮、夜不成眠;他總是夢見父親,並不斷詳閱父親日記,想要從中尋求治國智慧。不僅國事如麻,家事也不如意,與妻子感情不睦,孝文、孝武、孝勇三子都讓他擔心,連孫女都不順意,加上身體健康也出狀況。內外煎熬下,蔣經國身心俱疲,「望我子孫再不要有人從事於政治了」。

可是面對崛起中的黨國挑戰者時,蔣經國則是毫不手軟。日記中顯示,1978年中央民代增額選舉黨外人士乘勝追擊,12月初蔣經國已生出壓制反對運動的念頭。於是他利用美國將與中華民國斷交為由,宣布中止選舉,接著發動逮捕余登發父子。1979年5月,蔣經國進一步指示「須要想出一套處理內部政治問題的辦法,以求安定」,9月他預測會有大事發生,12月就爆發了美麗島事件。

美麗島大逮捕是蔣經國一手主導全面打壓民主運動的行動,日記中自陳「我即下令將全部禍首拘捕,暫作處理,一網打盡之後,再做剷草除根之事,為黨國利益,不得不下此決心」。王昇日記也記錄了蔣經國在官邸主持會議、指揮若定,親自裁示洪誌良案作為高雄事件的叛亂證據、並將首腦份子交由軍法審判。

鋪天蓋地的大逮捕並未窒息台灣民主運動,於是,血腥暴力接連登場。1980年2月發生林宅滅門血案,3月蔣經國欽點惡名昭彰的總政治部部主任王昇成立「劉少康辦公室」,展開「對敵鬥爭」。1981年陳文成教授陳屍台大校園,1984年國防部情報局派黑道殺手到美國槍殺《蔣經國傳》作者劉宜良。

一九八O年代政治暴力的最高點,正值蔣經國因糖尿病導致眼睛、腳部病變,健康急遽惡化之時。政治暴力產生的強大後座力,令身心孱弱的蔣經國逐漸無力招架。陳文成事件後美國國會修法將人權狀況做為武器出售條件,1982年蔣經國向美方傳達將推動民主化、本土化等改革方向。江南案導致國民黨政府形象破產,1985年8月蔣經國透過《時代雜誌》透露「蔣家人不再繼任總統」。

即便如此,蔣經國仍然抗拒改革。1986年3月駐美代表錢復返國述職,轉達美方立場,提醒人權狀況不佳將停止軍售。錢復建議結束戒嚴,以改善國際形象。但是,蔣經國總統仍堅持「不能做,做了會動搖國本」。

風中殘燭的蔣經國極力護持父親留下的黨國,但終究力不從心,台灣民主運動繼續勇敢挺進。1986年9月民主進步黨成立,蔣經國只好在中常會表示會順應潮流,10月接受《華盛頓郵報》專訪,終於鬆口台灣將儘速解嚴。

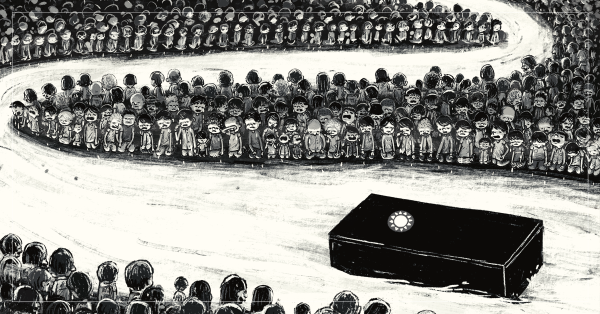

在島內海外民主運動合流、美國政府壓力下,解嚴已勢在必行。於是,蔣經國旋即轉身為黨國永續執政打造下一道防火牆,他下令立法院在解嚴前必須先通過《國家安全法》等三法,以新瓶裝舊酒方式將言論、集會遊行、結社、入出境等重重管制納入;同時,動員戡亂體制不變,民主憲政遙遙無期。蔣經國拖著病體為黨國籌謀到最後一刻,解嚴不到半年,即撒手人寰。

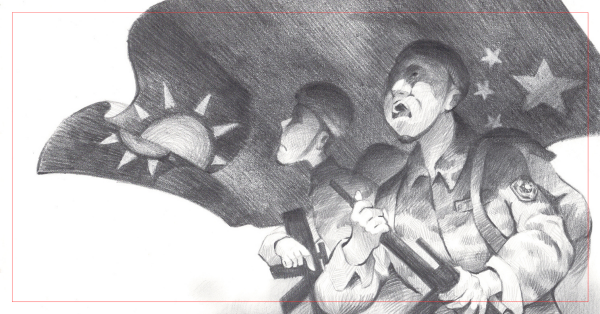

台灣雖然解嚴,但是1987年的蔡有全許曹德案、1989年的鄭南榕案、1991年竟然發生調查局人員進入校園逮捕學生的獨台會案。人們才驚覺,解嚴多年,台灣連基本的言論自由都未受保障。不僅如此,集會遊行必須政府同意,連入出境也受管制、海外民主運動人士仍因黑名單無法返鄉。因為蔣經國的精心策畫,解嚴後黨國體制只是換上新裝,卻並未動搖。

蔣經國是儒家主義與威權獨裁者的綜合體。在戒嚴時期強力政治宣傳下,蔣經國溫和親民的形象烙印人心,他步步為營抗拒民主、護衛黨國的一面則不被記憶。若不是1990年代一次次波瀾壯闊的社會運動,台灣的自由化不可能達成。至於國會全面改選、省市長民選、總統直選、政黨輪替等民主化工程,更與蔣經國無關。將民主化歸功於蔣經國的相關稱頌,豈不正提醒我們,威權遺緒尚未消褪、仍然影響台灣?