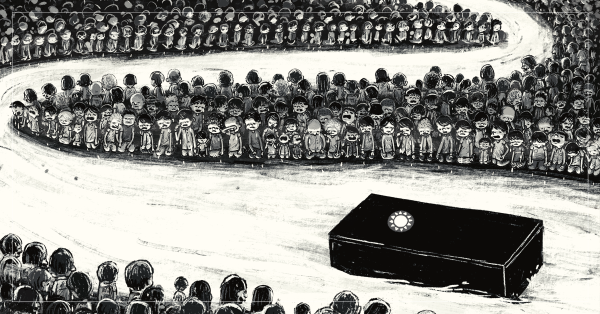

民主化以來,每逢總統大選,總會出現至少一組的「懷念舊時代」型候選人。2024總統大選舞台上也不乏這樣的角色。

所謂舊時代,指的是為維護獨裁統治,不惜剝奪人民基本自由、侵害人權的威權統治時期。許多在戒嚴時代自認「安居樂業」者,至今雖樂享自由民主,卻仍深信弱肉強食的威權價值。

我們邀請到前促轉會委員葉虹靈分享她在促轉會的工作經驗,從她的分析,可以稍稍了解為何台灣社會價值的分歧如此之深。台灣有可能在人權保障和面對歷史的態度上尋求共同底線嗎?下一任總統和所有的台灣人,如果不努力深化民主價值,勢必會被價值的對立繼續困擾。

同一難題的延伸意義,是台灣內部認同威權價值者,很容易臣服於中國大國崛起的霸道主張。一個不斷擴張惡意的帝國意味著什麼,在帝國政治中心和前線的廚師,可以提供獨特的視角。我們邀請衛城出版社總編輯張惠菁介紹《克里姆林宮的餐桌》,以及波蘭籍作者沙博爾夫斯基,談作者所關切的威權統治經驗,以及他和父親曾經長期不說話的個人遭遇。

是不是聽起來挺熟悉的?難怪沙博爾夫斯基在2020年台灣總統大選剛結束時第一次來台,跟讀者的交流熱絡,彼此有強烈共鳴。東歐離台灣其實很近,看烏克蘭被侵略的烏俄戰爭和《克里姆林宮的餐桌》就知。( 馮賢賢/[時事與觀點] 主編)

◎葉虹靈 / 台大社會所博士候選人,曾任職前促進轉型正義委員

在台灣討論轉型正義,有時會遭受批評,認為它緊抱過去,不肯往前。這種觀點彷彿認為,透過視而不見和聽而不聞,人們可以拋下過往,邁向未來。然而,無論我們喜歡與否,有關威權統治歷史的問題,包括如何詮釋或評估過去,甚至評斷個人曾經扮演的角色,仍然在我們的公共生活中持續浮現,很難迴避。人們討論歷史的方式有時顯示出,即使在記憶和認同分裂的台灣,我們仍然可以找到共識。而有時則明顯需要更多努力。近期郭台銘和侯友宜的例子可以作為對比。

當「依法行政」成為體制參與者標準答案

最近,郭台銘在談及台灣面臨戰爭危機時,遭到指責說他在主張「恢復警總」,開民主倒車。郭的辦公室迅速發布逐字稿,澄清他的話被斷章取義,他只是在表達基層的擔憂,並無此意。有關此問題的爭議迅速平息。似乎大家對於警總在過去幾十年對台灣社會造成的血淚和影響已有共識,無需討論是否恢復。另一方面,當侯友宜被問及當年明明曾有數種方案,卻對鄭南榕選擇最激烈的圍攻手段時,他的回答包含「問心無愧坦蕩蕩」、「再來一次仍依法行政」、「是在第一線執行,接受上面(按:檢察官)的指示行事」等。支持者讚揚他堅定的立場,批評者則抨擊他缺乏反省,意見分歧。然而,我覺得這個回應似曾相識,想起我在促進轉型正義委員會工作期間,曾訪問過的多位退休情治人員,他們幾乎都說了類似的話。

過去我們對於二二八事件或白色恐怖歷史的理解,很大一部分來自政治受難者的口述或訪談。他們在描述自身被逮捕和審訊的過程時,對於參與「壓迫體制」的人有著詳細描繪。其中少數人,甚至能清楚記得逮捕或訊問者的身份和行為。他們描述如何面對威脅利誘的精確計算、毫不留情的虐打和輕描淡寫的宣判,單是閱讀就令人心驚。陸續出土的大量檔案則揭露了更多資訊,例如軍警情治人員的職位和姓名。然而,整體而言,對於參與這龐大威權體制運作數十年的人們,我們對他們的背景、執行職務的方式,以及他們對這份工作的看法、對威權統治的認知以及對轉型正義的看法知之甚少。因此,在進行訪談之前,我和同事們有各種想像,他們面目可憎嗎?面對具體案例,他們是否會推說過了太久而不記得,或是表達後悔和道歉?

沒有「加害者」的壓迫體制:參與者均將責任推卸給他人

結果,雖然樣本數有限,且以較晚期如七、八零年代的案例為主,但這些涉及不同職級和工作內容的人們面對自己過去處理的案件,多主張他們當時是公務員,就必須按照法律行事。有人表示「再判一次我還是會一樣這樣判,我不會改變初衷」(註)也有人說:「也許它的嚴謹度你看起來很奇怪,這個我就只能講說我是執法的人,惡法亦法,我是執法人」。

綜合不同部門的訪談結果,對於造成上萬案政治案件的悲劇,幾乎所有人都傾向將責任推卸給他人。軍法官常被視為主宰受難者的生死大權,有人在訪談中自比為生產線上的罐頭:既然軍事檢察官已經起訴,當然要判罪。當我們問軍事檢察官,如何看待情治機關送來的案件,畢竟他們惡名在外,多數人的回答是,儘管有人聲稱被逼供,但傾向相信機關,畢竟大家都是公務員。何況還有法官在把關,如果證據不足,就不用擔心冤判。進一步詢問辦案人員時,有人表示在案件的各個階段,都受到情治機關龍頭,也就是國安局的「指導」。總而言之,一切都是依法行政,如果有問題,那就是其他部門(或其他人)的問題。至於誰該為這些案件負責?大家的回答是國家、法律、體制或政府,只有一人提到是當年的政府最高層,也就是總統。然而,沒有人談到自己扮演的角色和責任。

如何尋求「所有人安居樂業」的共同底線

要進一步了解這些有意無意的切割以及合理化自身行為的原因,還需要進行更多的調查和分析。然而,其中一位前軍法官的話,頗能解釋這些似乎停留在上個世紀的反應。當討論到長期戒嚴時,他說:「以我們執行者的角度來看,沒辦法評,我們當時也沒有感覺到戒嚴的氣氛,我們安居樂業,有感受到的就會感受到,沒有感受到的就是沒有,就會兩極化。」

無論是解嚴前後的警察,戒嚴時期的軍法官或情治人員,儘管工作內容、角色與法律賦予的職權不同,但他們都是法律上所定義的「威權統治時期」下的公務人員,服務於壓迫體制。他們的價值觀和養成訓練有著歷史的痕跡。然而,在解嚴、廢止《動員戡亂時期臨時條款》、《戡亂時期檢肅匪諜條例》及《懲治叛亂條例》,修正《刑法》一百條等民主發展多年後,回顧過去,這些人應該回答,他們所宣稱執行的「法律」是什麼法?代表著什麼意義?這些「執法」曾對同胞造成了怎樣的傷害?作為曾經掌握公權力的人,他們應該面對仍然在世的當事人或家屬,表達怎樣的態度?民主的洗禮是否曾改變他們的價值觀?有些人面對促轉會已經回答了。我們希望還有更多這樣的追問繼續發生。

威權體制的參與者們,如何回應(或不回應)這些問題,台灣社會怎麼看待這些過程,最終涉及人們對待歷史的觀點。這其中涉及不同價值觀和理念的碰撞。與其擔心這些討論可能加深分裂,不如把它視為一個機會,作為從過去到現在,仍持續面對外在威脅,但內部眾聲喧嘩的台灣社會,一個尋找共同底線的機會。

註:本文所有引用的訪談內容,都出自促轉會任務總結報告附錄三,詳見https://pse.is/4yfvnz